摘 要:壮族与傣族分别创造和流传着创世史诗,以《布洛陀经诗》和《巴塔麻嘎捧尚罗》为代表,内容包括开天辟地,人类与万物的起源,文化英雄创造生产工具等等。壮、傣同属侗台语族民族,也都是稻作民族,但是分别受到不同的异文化影响,前者受到中原儒释道文化的熏陶,后者受到贝叶文化的浸染。因此,两部创世史诗形成了不同的风格,具有不同的叙事结构。同时,两部史诗之间又有许多相似的母题,反映了壮、傣民族共同的稻作文化底蕴。《布洛陀经诗》是麽经,《巴塔麻嘎捧尚罗》是贝叶经,前者主要通过布麽的仪式演述得以传承,布洛陀经诗的演述是壮族麽文化的神圣叙事;后者的演述则属于言语的表演,演述者与听众之间互动交流,从而完成史诗的传承。

关键词:创世史诗;《布洛陀经诗》;《巴塔麻嘎捧尚罗》;史诗演述;

壮族与傣族有着很深的历史渊源,都是古老的稻作民族,居住在相似的自然环境中,在语言上同属于汉藏语系壮侗语族壮傣语支。壮族与傣族都是善于诗歌表达的民族,壮族民间是诗歌的海洋,其民歌世界闻名;傣族的史诗、叙事长诗多达几百部。在历史发展过程中,两个民族各自创造出了风格不同的创世史诗。其中,壮族民间流传着许多关于布洛陀的经诗和仪式歌,内容丰富,篇目众多。目前出版的有120万字的《布洛陀经诗译注》(1991年);有张元生、梁庭望、韦星朗编著的482行的《吆兵布洛陀》(1992年);有共500万字的《壮族麽经布洛陀影印译注(八卷本)》(2004年),等等。本文选取最近出版的《布洛陀经诗·壮族创世史诗》(张声震为执行主编)[1]为分析对象,该版本以广西人民出版社1991年出版的《布洛陀经诗译注》为底本,采用其中的汉意译部分编成。傣族的创世史诗目前有西双版纳流传的《傣族创世史诗·巴塔麻嘎捧尚罗》[2],也有德宏地区流传的《创世纪》(傣文版),由于后者至今还没有汉译本,所以只能选前者为分析对象。下面从文本形态、叙事结构、主要母题、演述语境等几个方面来比较分析壮族和傣族的创世史诗。

一、不同的叙事框架

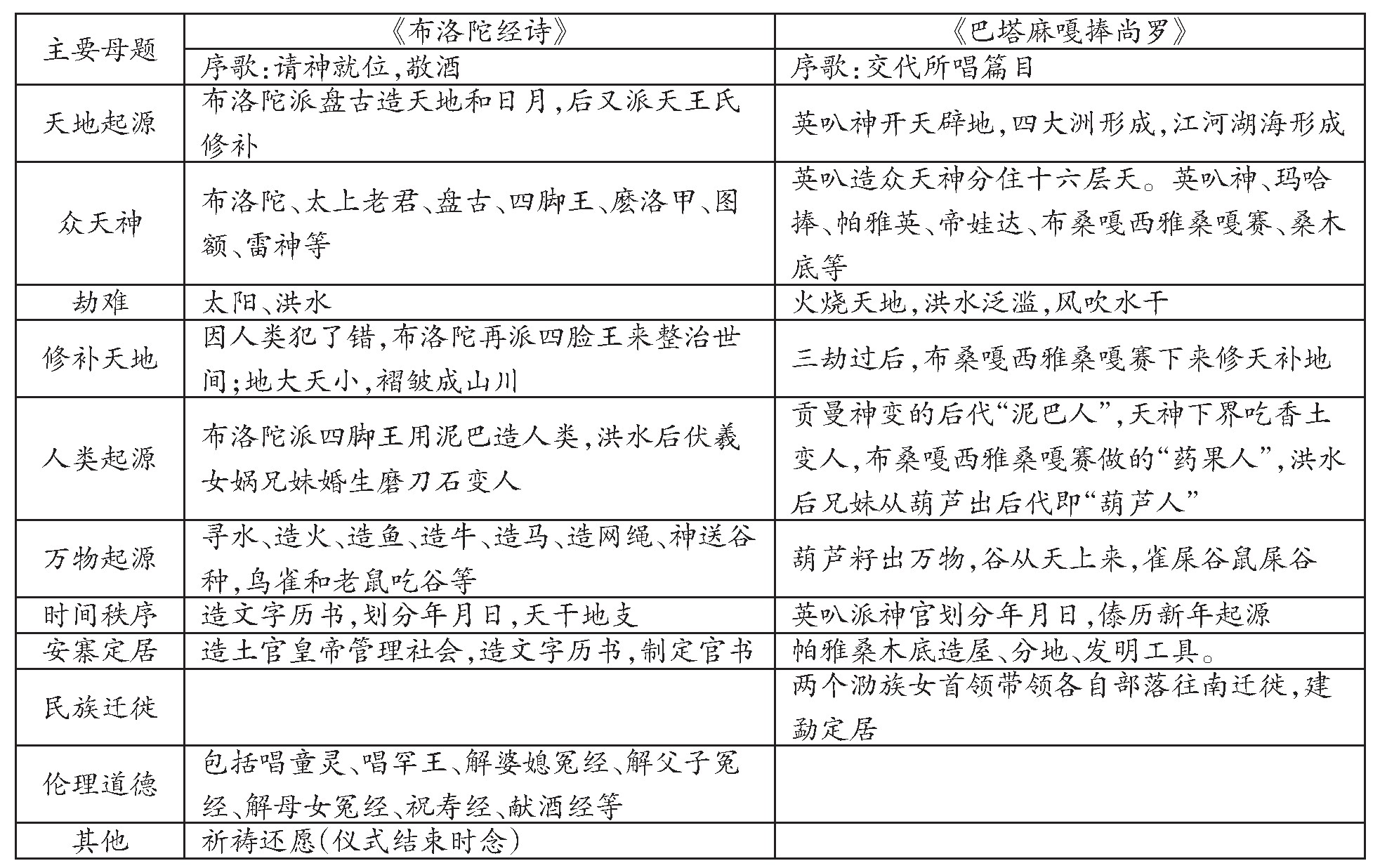

《布洛陀经诗》长达万行有余,整部史诗分为8个部分,将壮族大部分神话进行了系统的整编。《巴塔麻嘎捧尚罗》全诗长达1.3万余行,共分为14章。两者分别描述了壮族与傣族的始祖神及其他神祇共同创造人类与万物的过程,包括开天辟地、造人、造万物、寻水、造皇帝土司、造文字历书等内容。通过下表1,可以比较两者之间的叙事结构和主要母题。

表1:《布洛陀经诗》与《巴塔麻嘎捧尚罗》叙事结构和母题比较

从表1可以看出,两部史诗都是百科全书式的集大成者,差别较大的是不同的叙事框架。这与史诗的功能有关:《布洛陀经诗》是服务于麽仪的经诗,开篇的《序歌》和结尾的《祈祷还愿》都有大量邀请诸神就位享用祭品并请之助力以达成仪式目标的表述。史诗中还有关于道德教育的篇章,与现实生活紧密联系,这也正是该史诗的生命力所在。《布洛陀经诗》各篇都可以独立成篇,各篇之间是平行的关系。这些章节具有相同的叙事模式,开头大多要笼统简述世界的起源,如“三样是三王安置,四样是四王创造,古时不分白天和黑夜,古时没有天和地”,或者说“太上老君造天地,太上老君置阴阳”,然后才具体叙述某样事物的起源。篇尾常要谢神、并关照(仪式)主家当下的诉求。

《巴塔麻嘎捧尚罗》则是一个连贯的叙事系统。第一代创世神英叭在云雾团中诞生,他用身上的污垢造出了地球果扔到水面上,又捏出撑天柱分开了天与地,将大地划分出四大洲,他的汗水滴落成江河湖海。之后他又用污垢捏出子神,子神再捏孙神,分别住到十六层天。后来大地经历了火、水、风三大劫难,人类与万物诞生又毁灭。第二代创世神是布桑嘎西和雅桑嘎赛(也称布桑该雅桑该),他们夫妻下来修补天地,用葫芦和人类果再创万物与人类。之后进入人类活动的时代,主要围绕着部落首领桑木底展开,叙述了傣族先民的造屋定居、养殖家畜、种植稻谷、建立社会秩序等内容。最后是两位泐族女王带领部落南迁的历史。

由此可见,两部史诗有着完全不一样的叙事框架,前者是生产生活仪式的“注脚”,是麽仪的神圣叙事,是实用性极强的“仪式歌总集”;而后者则是一个叙事逻辑较强,但功能性相对较弱的史诗。

二、异文化影响下的史诗传统

(一)不同的时空观

《巴塔麻嘎捧尚罗》中用两个篇章即《神制定年月日》和《“贺掌”的由来》分别阐述了时间次序的形成以及傣历新年(泼水节)的来历。实际上,这部分内容很明显是受到了贝叶文化的影响。书中将一年分冷(凉)、热、雨3季,一季有4个月。一年12月分大小月,单月30天,双月29天,闰九月。这种时序划分方法与东南亚诸多民族相似。此外,《巴塔麻嘎捧尚罗》中所说的历法知识基本都是外来词汇。例如,书中说:“十二个宫站,站站有宫名,‘帕苏’和‘灭图’,‘嘎腊嘎’和‘欣’……这十二个宫站,是捧麻远冉定,他管着天书历法。”[1](P274-275)这些都是历法专用名词,指金牛宫、双子宫、巨蟹宫、狮子宫,等等。“到公元前后,黄道十二宫概念从希腊传入印度,六世纪随佛经进入中国。”[3](P116)这个观念是从印度传入无疑。紧接下来的“贺掌”(象头人身神)篇,说的是7个女儿用发弓割断旱魔父王的头颅从而引发火灾和大旱,最后找来象头接替魔王头颅才平息了灾难。这是傣族民间广为流传的泼水节传说,也同样流传在东南亚的泰、佬、掸各族之中,可以说它是贝叶文化的内涵之一。

《布洛陀经诗》中也有年月日的划分,篇幅相对简短。在《造文字历书》一篇中说:“昆虫造书给王,昆虫献书给王,定出日子和时辰,王把写有字的纸拿来装订,王把写有字的纸订成册,造成了一本历书,造出上旬和中旬,造出初一和十五,定出年和月,定出了年号,定出大月小月……按照书来安排才正,定出了子、午、卯、酉,定出了丑、未、辰、戌,定出了初一、十五,才懂得夜晚和白天,分清吉年和凶年。”[1](P135-137)众所周知,天干地支合称“干支”,是中国古代用来表示年、月、日的时序法。在殷墟出土的文物中,就有甲骨文刻着完整的六十甲,我国至少在商朝时就已开始使用干支纪日了。相对于往西南迁徙的傣族来说,壮族是固守华南一带的世居民族,他们受到中原文化的影响非常深厚,这是毋庸置疑的。当然了,傣族民间也使用天干地支,也受到中原文化的影响,但是在《巴塔麻嘎捧尚罗》中并没有提及这些内容。同样的,不能排除壮族文化中有太阳十二宫概念的可能,但是在《布洛陀经诗》中并未提及。这体现了两个民族在这方面受到不同的外来文化影响而作出了各自的取舍。

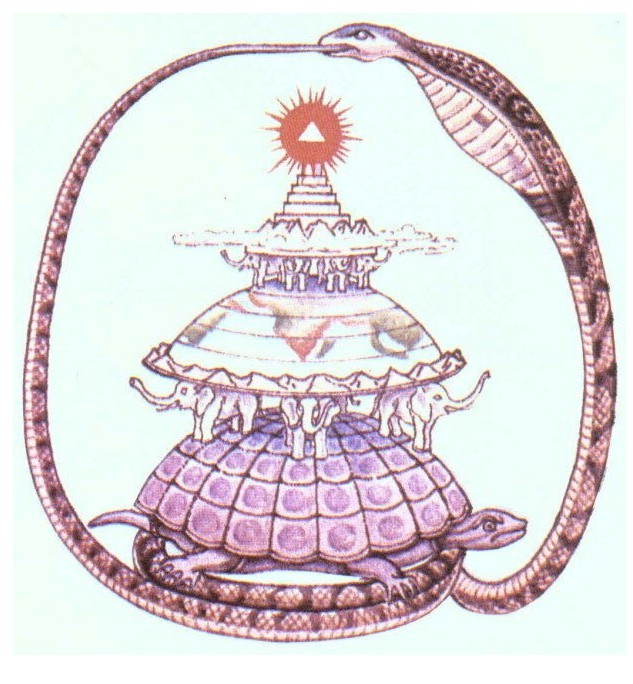

除了时间次序,创世史诗还系统地阐释了各民族的宇宙观,主要包括空间结构和日月星辰的起源。《布洛陀经诗》中说,世界分为天界、人界和水界(见图1)。三界各有其主,雷公负责管辖天界,布洛陀负责管辖人间大地,水界则归图蛟龙统管。在《造天地(一)》篇中说道:“雷公捏成大磐石,大石块稳定了大地,大磐石稳定了天下……把石头劈成两片,一片往上升,造成装雷公的天,造成相连的云,造出了天和地,造出了闪烁的繁星,造出了凶煞的雷公,一片往下沉,造成装蛟龙的地,蛟龙造渡口与河沟。”[1](P21-22)

图1 壮族的三界图

同样的内容也出现在《赎鱼魂经》篇中:“石头被它咬成两块,石头就分成两边,一块升上去与雷公作伴,一块沉下去和蛟龙同住。天上雷声隆隆响,蛟龙把河水赶下海。一块石头往上升,变成十根顶天柱。有一块石头往下沉,变成九个头的龙来支撑。雨水落到地上,九个头的蛟龙造沟溪,九个头的龙造江河。”[1](P105)总之,壮族的宇宙观是这样的:宇宙间原本是混沌状态,后有一磐石被虫咬破,一片往上飞变成了雷神掌管的天界,一片往下落就成了蛟龙掌管的水界,而中间就是布洛陀掌管的人世间。

在布洛陀的安排下,其他天神造了太阳和月亮。《造天地(二)》篇说:“太上老君造天地,太上老君置阴阳,太上老君巡山谷国,造成了天下四方,造出了月亮和太阳。”[1](P26)又在《造人(二)》篇中说:“(布洛陀)他派下一个四脸王,四脸王来了八年整,四脸王来了九年多,造出了十二个月亮,造出了十二个太阳。”[1](P37)除此之外,民间还有姆洛甲造日月,盘古造日月,伏羲造日月,雷公造太阳,日月是神人在天上画的圆圈,兄妹被分去造日月,罗扎罗妞用石头造日月的神话。[4](P142)关于“太上老君置阴阳”的观念,应该是源于中原道教文化。我们可以在布洛陀经诗中找到许多体现阴阳二元结构的事物:磐石的上片和下片(天和地)、男人和女人、太阳和月亮、布洛陀和麽渌甲、公牛和母牛,公蜾蜂和母蜾蜂,等等。这是壮族先民“由人类繁衍规律衍生理论并结合道家阴阳思想推导出来的对世界万物对立统一形态的哲学思考。”[5]

傣族史诗《巴塔麻嘎捧尚罗》描述了另一种宇宙观:混沌之初,太空中有云团孕育出了英叭神,地下有远古的大水,生活着一只水神鱼“巴阿嫩”。英叭捏了地球果漂浮在水上,再捏了巨神柱插入水底支撑漂浮不定的大地,又造了神象站在大地盘上。大地分出了东胜神洲、南宗部洲、西牛货州和北俱芦洲。英叭的指甲脱落变成世界的边界,汗水变成湖海。他把天空分成16层,让众天神分别住在各层天里。其中片段描述:“月朗宛神象,身重还不够,易被浪冲倒,易被水摇晃,应该在象背上,再加重三座山,象脚才会站稳,象身才不会摇,英叭神想完,搓下黑污垢,捏成三座山,投到象背上,只见三座污垢山,落在象背上,重叠垒集起,变成班鲁岗1巨峰,牢固耸立在象背上,成为宇宙中的大岩块,成为天下最高的石峰。”[2](P45)

图2 古印度的宇宙观2

《巴塔麻嘎捧尚罗》中所描述的宇宙空间,与古印度的宇宙观(见图2)有某些相似之处。“古印度人的宇宙观同样带有浓重的神话色彩。吠陀时代,印度人认为天地的中央是一座名为须弥山的大山,它支撑着像大锅一样的天空,大地则由四只站在水中巨龟背上的大象驮着。”[6](P380)当然了,我们不能将两者机械地等同看待,在接受异文化的过程中,各民族都会作出一定的改造和符合本民族文化的取舍。

综上所述,壮、傣民族都受到了异文化的影响,由于处于不同的地理区域,前者受到汉族中原文化、道教文化的影响较多;后者处于南亚次大陆的边缘地带,受到贝叶文化的影响较大。由此种种,两部史诗描述了不一样的时空。

(二)不同的神祇系统

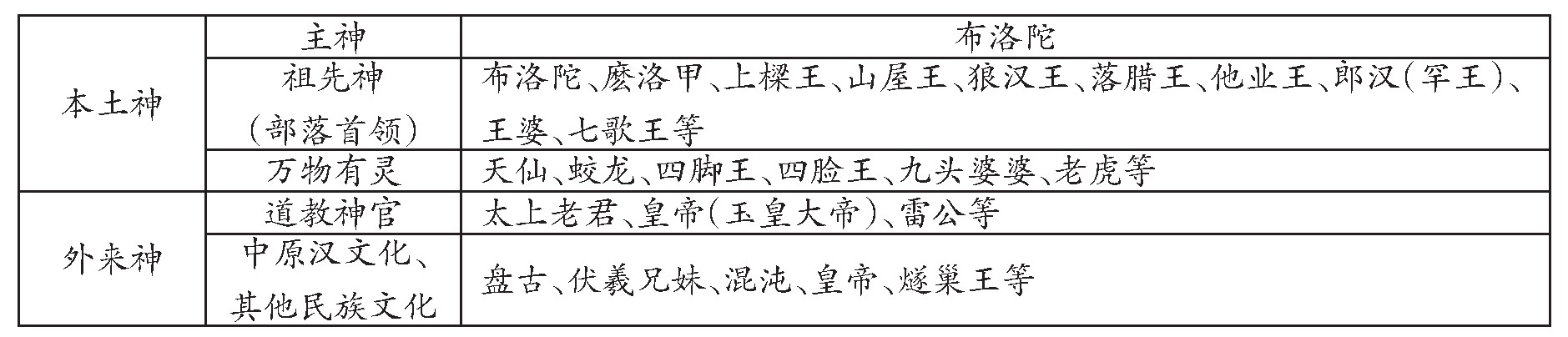

《布洛陀经诗》和《巴塔麻嘎捧尚罗》中都提到众多的神祇,可以将他们划分为本土神和外来神两大阵营。其中,可将《布洛陀经诗》中的神祇分类如表2:

表2:《布洛陀经诗》中的神祇

布洛陀无疑是壮族的创世神和始祖神,他具有半人半神的形象,是布麽做仪式时最常敬请助力的神祇。此外,布洛陀也是道德神,如同村寨中的长老随时提供指导,谆谆教诲子孙后代,民众生活中遇到的难题基本上都可以请他解决。总之,布洛陀不仅是史诗中的天神,也是生活中受人爱戴和祈愿的祖先神。他几乎无所不能无处不在,是布麽仪式中的主角。与布洛陀配对的一般是麽渌甲女神,他们有时是夫妻关系,有时性别可以互换,“时而为夫妻,时而为姐妹或兄弟”[7]。总之,在经诗中他们的名字通常一起出现。例如,在《序歌》中请诸神就位时说“第七请到布洛陀,麽渌甲一道降临”。在《造人(二)》篇中说:“布洛陀对他们说,麽渌甲对他们讲,你们兄妹结夫妻,兄妹本是同肠生。”[1](P38)在《造火经》篇中说到:“去问布洛陀,去问麽渌甲,布洛陀就讲,麽渌甲就说。”[1](P56)其他诸如《解父子冤经》《赎水牛魂、黄牛魂和马魂经》《寻水经》等都有两位神并列出现。“布”是父亲,“么”(也写成乜、米、姆)是母亲,他们是壮族的始祖神。此外,造屋的山屋王,造谷仓的狼汉王,造绳子的落腊王,以及上樑王、郎汉(罕王)等等,都属于壮族部落首领的代表人物,也属于祖先神的范畴。另外,布洛陀经诗中有大量的动物神,它们都是与壮族生产生活紧密相关的一些神祇。其中,雷神崇拜以及由此延伸出来的蛙神崇拜与壮族的稻作生产息息相关,蛟龙(图额)相关的叙事则体现了壮族的龙蛇图腾。这些都属于万物有灵观的范畴。

在外来神祇中,最具代表的是盘古和太上老君。盘古是中原神话的创世神,《布洛陀经诗》中《造天地(三)》一篇说道:“盘古造天地,盘古最先造地,盘古造石头,造出月亮和太阳,盘古样样造,盘古真能干。”[1](P31)还有造屋的“燧巢王”,大抵与汉文化“燧人氏钻木取火”有关。太上老君是道教的人物,《造天地》一篇说:“太上老君造天地,太上老君置阴阳,太上老君巡山谷国,造成了天下四方,造出了月亮和太阳,太阳晚落早又起,从此宇宙才定局,从此懂得白天和黑夜,造出了高山和丘陵,造出了纵横的山脉。”[1](P26)不难发现,在《布洛陀经诗》中虽然常常是布洛陀传令派某神造某物,但是众多神祇的地位并没有孰高孰低之分,也没有形成谱系。

《巴塔麻嘎捧尚罗》中与壮族的主神、创世神布洛陀对应的是英叭,与布洛陀、麽渌甲的“布-麽”始祖崇拜相对应的是布桑嘎西和雅桑嘎赛的“布-雅”(即祖父母)崇拜。除了他们之外,史诗中还有“古里曼和古丽玛”“宛纳和约相”,都是兄妹组合的始祖神;教人类定居和造屋并发明生产工具的桑木底,以及带领部落迁徙的两个泐族女王,射日的英雄惟鲁塔等等,他们都属于部落首领、民族英雄的代表。相对于壮族《布洛陀经诗》中的神祇来说,《巴塔麻嘎捧尚罗》里的神祇具有等级之分。

表3:《巴塔麻嘎捧尚罗》中的神祇

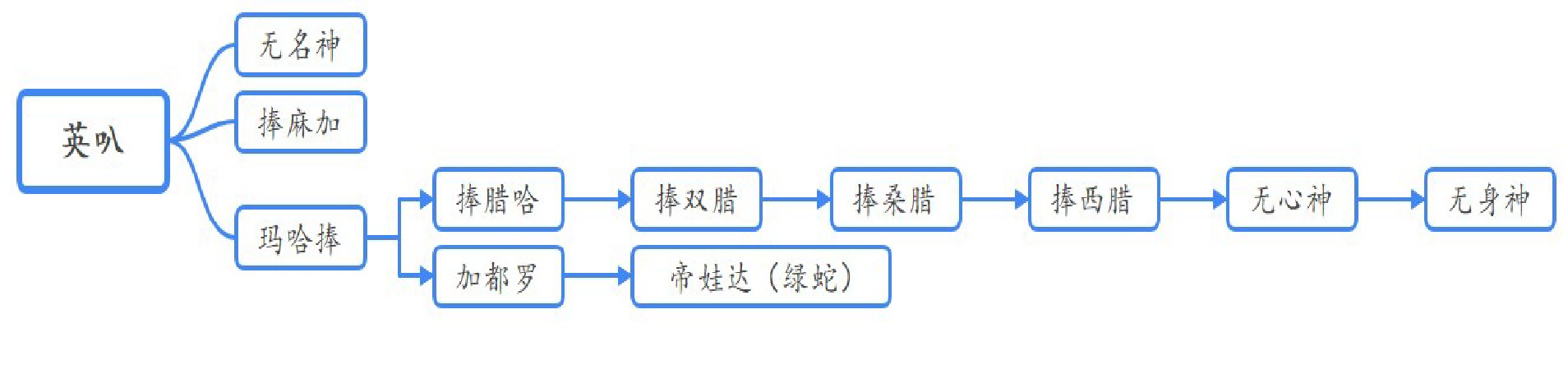

《巴塔麻嘎捧尚罗》专门有一篇《众天神诞生》对外来的神祇作了描述。英叭用污垢先捏出三个子神(第二代),他们又模仿英叭用自己的污垢捏出孙神(第三代),其后也一一模仿(见图3)。

图3 英叭及其子孙神

与壮族史诗中众神平等的情况不一样,这里形成了一套父系神祇,具有严格的等级之分。子神要服侍父神,而且不能随意窜入不属于自己的天层,否则将会受到惩罚。与壮族众神祇积极参与到现实生产生活的情况不一样,《巴塔麻嘎捧尚罗》中的这些外来神基本只在贝叶经中有所描述,在傣族民间并没形成深厚的偶像崇拜。壮族的一些重要神祇不乏图有雕塑还有神龛,而傣族史诗中的众神基本没有具象化。除此之外,值得注意的是傣族史诗中缺少雷神形象。众所周知,雷神(雷公)是风雨神,是稻作民族最应敬畏的神祇。在《布洛陀经诗》中,雷神与布洛陀、蛟龙平分三界,他负责管理天界。在壮族民间也广泛流传着丰富的雷神相关的叙事,有的地方还有雷神庙,可见他享有较高的地位。然而,傣族史诗或者民间叙事中却缺少这类雷神的角色,这是一个值得思考的问题。在傣语系统中,统称打雷闪电为“法啷”“法帕”,“法”[fa53]泛指天,“啷”是轰隆隆响的象声词,“帕”[pha11]是劈开的意思。傣族只有对雷电现象的描述,但没有对应的职能神。由此可推测“雷神”可能是壮、傣分离后才有的神;壮族接受了来自中原的“雷公电母”概念,而傣族则接受了贝叶文化中“那咖”(龙蛇)的概念,因此雷神这一角色就没有必要了。

(三)不同的自我定位

《巴塔麻嘎捧尚罗》最后部分讲述的是两位泐族女首领带领着各自的部族不断往南走,最后到达了新勐泐。书中是这样说的:“话说两女王,苏米答和雅罕冷,率领十二万女人,率领十二万男人,从勐沙奔出发,从勐南汰起步,向南方行进,两个女王呀,分着两路走,人群很热闹,有笑也有哭。”[1](P448)苏米达带领的部队走进了森林,雅罕冷率众沿着河流走。途径“雷依邦”“布帕”“雷破勐”等地,经过3年的跋山涉水,最终到达了“勐泐迈”(新勐泐),原属同一个勐的两波人最后分开成了两个族系。苏米达将自己的部落分成“西双邦”(十二部落),定居在山区。“从此苏米答,率众住在山,遵照神旨意,他们改了族种,不再是傣泐,成为‘枣豁芒’(山民),变成‘洛’支系,以山林为勐区,两种族系啊,就这样形成。”[1](P485)这里不追究文中所说的族系到底是今日的哪个族群,而只说这部分内容反映了傣族的自我定位,即往南迁徙的民族,并在迁徙过程中分化出了不同的支系。至今,各地傣族上新房时总要举行一系列仪式并念诵仪式词,主要内容是追溯迁徙的历史,罗列途经的地方,最后叩门求问屋内那些扮演土著的长老能否在此安家落户。《布洛陀经诗》中缺少民族迁徙的内容,而是着重叙述了皇帝、土司、百姓之间的一些关系与矛盾。

壮族与傣族都是最早种植稻谷的百越族群后裔,前者一直在中南、华南越地不断耕耘,而傣族则迁徙了,有的去到滇西(丽江、腾冲、德宏、临沧等地),形成了德宏傣语方言区;有的到滇南(西双版纳、孟连),形成了西双版纳傣语方言区;还有的只到了滇东(新平、元江、红河、金平),属于红-金傣语方言区。而文山或许就是壮、傣分离的“混沌之地”,你中有我,我中有你。至今,在这个区域还分布着少量的傣族,他们的方言土语、民间文学和节日习俗都与壮族南部支系“布侬”“布瑞”“布岱”非常接近。例如,他们都有月亮姑娘神信仰,有五月赶花街(歌圩)习俗,都流传有“鸡为鸭孵蛋”神话,有迁徙路上“砍芭蕉做标记”的传说,等等。

在壮族所居住的地域,与之文化差异较大的邻居有汉族和苗瑶民族;傣族南迁后受到汉族的影响逐渐减弱,与其他藏缅民族、南岛语系孟高棉语族民族交流较多。在多民族交融的历史中,一些神话母题也传进了傣族地区并被吸收到了创世史诗中。其中,最典型的是“葫芦出人类(和万物)”,该母题主要在孟高棉语族民族中流传。又如《绿蛇与人的传说》一篇绿蛇引诱贡曼神吃仙芒果的情节,“这就和基督教《圣经》中亚当和夏娃的故事有些相似。”[8](P18)二者无疑是有着某种渊源关系的,不排除是傣族在与那些信仰基督教的民族进行文化交流过程中吸收而来。根据历史记载,西方传教士早在1887年就在缅北地区开始宣传基督教了。[9](P229)同样的,壮族与周边民族也有文化交融的情况。伏羲兄妹婚后生下磨刀石传人类的神话,布伯与雷公相斗的故事,以及布洛陀相关的叙事也在周边民族中流传。例如,长期与壮族毗邻杂居的布努瑶,他们也流传着《密洛陀之歌》。众所周知,壮族是红水河流域世代耕耘的民族,而布努瑶则是较晚迁徙并杂居到壮族聚居区的外来民族,两者在经济、政治、宗教各方面发生了许多联系。例如,瑶族经常请壮族麽公去举行仪式,根据仪式所需演述合适的麽经篇章。“在这些频繁的交往中,文化的相互影响和交流是自然而然的。如瑶民聚唱《密洛陀》,除用本民族语言和混合一些较古的汉族语言来表达之外,还有一种方式是用较古的壮语来演唱。从此可看出瑶族接受了汉壮族的文化,而听瑶民聚唱的《密洛陀》的壮民也接受瑶族的古老文化。”[10](P86-87)“布洛陀”是壮族的男性始祖神,而“密洛陀”则是布努瑶至高无上的女神和创世神,人们还“把密洛陀文化视为族群的根基,通过节日、机会和歌谣演述等方式来传承它。”[4](P323)

三、稻作文化下的相同母题

创世史诗往往包含了各民族世世代代流传下来的神话、传说等内容。由于壮族和傣族同属汉藏语系壮侗语族壮傣语支,还有相似的稻作文化,这决定着《布洛陀经诗》和《巴塔麻嘎捧尚罗》之间必定有大量相似的母题。“母题是构成传统叙事文学的元素,它包括叙事结构中的任何元素,是一个故事中最小的、能够在传统中持续的元素,具有某种不寻常的、动人的力量……母题大致可分为三类:第一类是故事中的角色,比如众神、非凡的动物、残忍的后母;第二类涉及情节的某种背景,比如魔术器物、奇特的信仰、不寻常的习俗;第三类是单一的事件,它们构成了绝大多数母题可以独立存在,为数众多的传统故事类型就是由这类母题单一的母题构成的。”[11](P6)

首先,两部史诗都描述了混沌中的“天地起源”,出现了石、泥、污垢等物质。《布洛陀经诗》中说“那时不懂月头和月尾,不知黎明和傍晚,不懂高与低,不知横和直。”[1](P21)《巴塔麻嘎捧尚罗》说“相传在远古时候,太空是茫茫一片,分不清东西南北,四周也没有边沿,它没有天地,它没有万物,没有日月星辰,没有鬼怪和神,只有烟雾在滚动,只有气浪在升腾。”[2](P2)布洛陀经诗普遍认为天地是磐石分裂而成的:“雷公捏成大磐石,大石块稳定了大地,大磐石稳定了天下,宇宙大地未形成。”[1](P21)傣族史诗中说英叭用污垢捏了大地果,使之漂浮在水上,又做了污垢神柱,“将它插在象背上,神柱就直立稳当,把天和地支撑,从此才有天,从此才有地,太空被隔开了,分为天与地,上方是天空,下方是大地。”[2](P35)

关于“人类起源”母题,壮、傣民族也有相似性。《布洛陀经诗》中提到泥巴造人和伏羲兄妹生磨刀石变人。第一次是“(布洛陀派)四脚王来到地上造人,造了手又造脚,用坡上的茅草来烧,捏泥巴做头和颈,造出新人笑盈盈。”[1](P34)(洪水后)伏羲兄妹在神的旨意下结合生下磨刀石,最后变成了成百上千的人类;这应该属于第二朝人。壮族民间也有流传《米洛甲造三批人》,传说她用泥巴、生芭蕉、蜂蛋和蝴蛋三次造人。[4](P106)傣族史诗中也系统地叙述了三朝人,包括“泥巴造人”“药果人”和“葫芦出人类”,如果加上天神下界吃香土,失去神性后变人类这一次,总共应有四次人类起源。其中,前三种人类起源与壮族相似,后一种则是源于佛教的“地肥”母题。在汉传佛经中也有记载:“依《须弥像图山经》及《十二游经》并云:成劫已过入劫来经七小劫也,光音天等下食地肥,诸天项后自背光明远近相照,因食地肥,欲心渐发,遂失光明,人民呼嗟。”[12](P200)

作为稻作民族,壮、傣史诗中自然有许多关于稻谷的母题,包括“飞谷”“巨谷”“谷魂”等。《巴塔麻嘎捧尚罗》中专门有一篇《谷子诞生》讲述了天神赐予人类谷种,说最初的谷子大的像个瓜,还长有一双翅膀,在飞下人间的过程中遇到大风,破碎成小颗粒,谷粒像雨点盖天洒下来,落在地上受伤飞不起,被鸟雀和老鼠叼了去。谷魂在肚子内没有死,随鸟雀和老鼠拉出的粪便出来,生长在大地上,最终被人类发现。《布洛陀经诗》中也有相同的叙述。在《赎谷魂经》一篇中说道:“七月谷穗长,八月割稻谷,九月拿扁担去挑,谷粒像柚子那么大,谷穗像马尾那么长,用梯子去抬抬不动,用扁担去挑挑不起,三人同吃一粒米,七人同吃一穗谷。”[1](P69)同样也提到了鸟雀和老鼠:“让鸟去叮啄,给老鼠去啃,鸟扑刺剌地飞过海,鼠哧哧地游过江,鼠在下面咬稻根,鸟在上面啄稻穗,鼠得谷子自己藏,鸟得谷子自己藏。”[1](P72)最后,大地上长满了稻谷,种类极为繁多。《巴塔麻嘎捧尚罗》中说有细谷、甜谷、苞谷、黄皮谷、薄壳谷、团粒谷等;《布洛陀经诗》中说有牛口谷、鸭脚粟、红糯谷、粘谷等。史诗中提到丰富多彩的稻谷名称,体现了壮、傣作为稻作民族的文化属性。

《布洛陀经诗》中还有许多关于稻作生产过程的叙事,在《赎谷魂经》篇中描述了稻作的过程:“三月是种地的时节,四月是种田的时节,水哗哗地流淌,水哗哗地流进田里,上面那块做秧田,下边那块做本田,要糯谷去播,要粘谷去撒,二十五日王去扯秧,二十六天王去插田,七月谷穗长,八月割稻谷,九月拿扁担去挑。”[1](P68-69)在《赎水牛魂、黄牛魂和马魂经》中叙述了水牛的神奇起源:“要水泡木做牛脚,要人面果做乳头,要坚硬木做骨头,要野蕉叶做牛肠,要马卵石做牛肝,要红坭做牛肉,要马蜂窝做牛肚,要鹅卵石做牛蹄,要匕首尖做牛角,要枫树叶做牛舌,要树叶做牛耳,要苏木水做牛血……”[1](P83)此外还叙述了养牛的辛劳,牛魂丢失的严重后果,等等。这些细致的描写都反映了壮族文化中牛的重要地位。在傣族民间也有牛的神话,天神派一头神牛和一只鹞子下界,3年后神牛生下一个葫芦蛋然后就死了,鹞子负责孵蛋,后来葫芦蛋裂开生出人类和万物。不过这个叙事并没有被吸收到《巴塔麻嘎捧尚罗》中来,这也反映了其在贝叶文化影响下的取舍。

从宏观角度来感受壮、傣民族的史诗:首先,两者都重视“水”,在世界之初就产生了水界,以及水界中的神鱼、神蟹、蛟龙;其次,两部史诗的世界离不开污垢、泥巴和磐石;再次,人类多次起源,所用之物是泥巴、植物果、动物卵,以及兄妹(毕浓)传人类。壮、傣语中的“毕”泛指哥哥、姐姐,“浓”泛指弟弟、妹妹,没有血缘关系也可以如此称呼;最后,能飞的巨谷,鸟雀和老鼠分食谷物,不死的谷魂,种类繁多的谷名等都体现了壮、傣民族在历史长河中共同传承的稻作文化基因。

四、史诗的演述与传承

《布洛陀经诗》与《巴塔麻嘎捧尚罗》都是在仪式活动中演述得以传承的活形态史诗。相对来说,前者的演述是一种仪式中的神圣叙事,而后者的演述则属于一种口头传统的表演。“《布洛陀》是一部仪式中唱诵的‘经诗总集’”[13]。在布麽和普通民众看来,布洛陀经诗的文字、语音本身具有神圣的力量,可以帮助人们达成麽仪的某种目标。在仪式中,布麽既可以手持文本吟诵也可以背诵。总之,现实生活中的各种麽仪是《布洛陀经诗》的主要传承语境。

可以将布洛陀经诗演述分为两大类,即区域性的大型仪式和以个体或小家庭为主的小型仪式。前者如广西田阳敢壮山的“春祭布洛陀”,云南文山州壮族村寨祭祀布洛陀神树,都是以社区为单位举行的活动。后者有为长者补粮,为幼童招生魂,为逝者赎亡魂,为新房安龙,招谷魂,赎牛魂,祭灶神等。[4](P42-45)每种仪式几乎都有对应的麽经,择日建仓起屋有经书,择定葬坟吉日有经书,耕田和种地有经书,架桥和筑坝有经书,打醮和祭祀有经书,搭桥修阴功有经书,修桥补命有经书。[1](P6-7)例如,当家中耕牛有病时要请布麽来念《赎水牛魂、黄牛魂和马魂经》,在每年旧历四月八日的“脱轭节”(牛神节)时也要念此经。内容叙述了盘古造牛的过程,也因春季用牛太多,耕牛劳累过度,念此经可将牛魂召回;在父母的葬礼上,子女、媳妇、孙辈都在灵牌前下跪聆听麽公念诵《唱童灵》,内容是激励家人对死者生前恩德的怀念;在稻作年成不好时要请布麽做法事唱《赎谷魂经》,该经诗内容叙述了谷子的来历,以及教导人们耕作方法。念诵此经可以召回失散的谷魂,预示主人家五谷丰登;当家庭中婆媳吵闹产生纠纷后,就要请布麽来念《解婆媳冤经》禳灾。综上所述,布洛陀经诗就是在壮族民众的生产生活中形成、演述和传承下来的。

布麽是布洛陀经诗的主要传承人,“布”是男性代称,“麽”是吟诵之意,他们在演述、记录和传承布洛陀经诗的过程中起着重要的作用,他们把片段的和零散的祭词、咒语、古歌谣和神话进行整编,逐渐形成了长篇麽经。“有的叙事被日益‘经典化’,记录在古壮字文本之中,通过专职的文化记忆储存人——布麽在各种重要的节日、庆典仪式中被保存至今,具有神圣性、权威性色彩,也趋向于固化,更易于传承。”[14]此外,壮族民间歌手也是布洛陀经诗的传唱者,布麽与歌手之间的身份有着重合和交错。“壮族民间歌手与布麽之间存在转化关系,民间歌手往往在长期的演述活动中逐渐转化为布洛陀经诗传承人——布麽。民间歌手自小生长于布洛陀文化传统空间,布洛陀神话耳熟能详,自然在演述民歌中也融入了布洛陀古歌,……传统文化的熏陶,在成长过程中不断受到长者们的指导,由此成为名闻遐迩、演唱技巧高超的民间歌手与布麽。”[15]总之,布洛陀经诗是壮族人民的历史文化总集,人们可以通过聆听经诗来获取传统知识,并按照经诗的教导来约束自己的言行。布洛陀经诗与世俗生活息息相关,与壮族民众的信仰和精神追求相符,因此它具有较为旺盛的生命力。

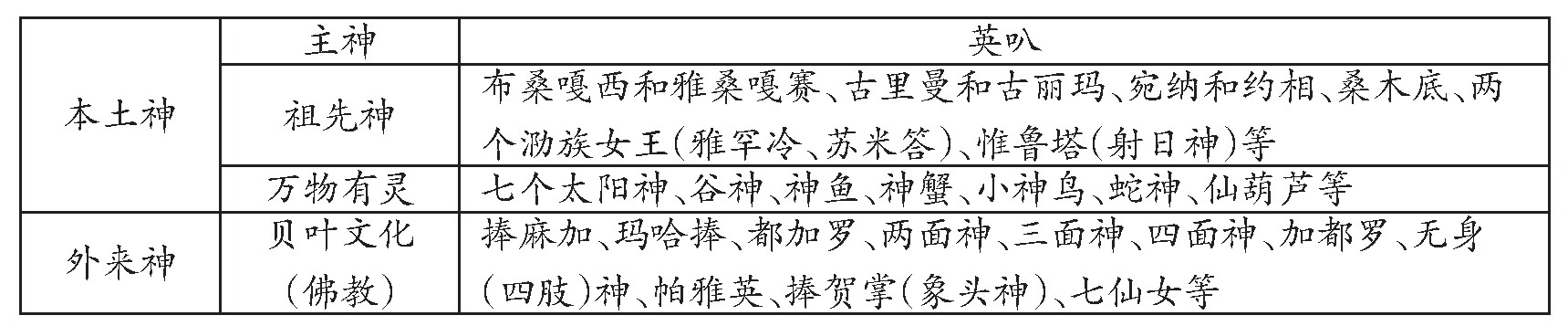

在傣族村寨中,极少能找到《巴塔麻嘎捧尚罗》这样的母本,通常是以“章节篇”的形式在民间流传。章哈(歌手)在上新房庆祝活动中为众人演述《帕雅桑木底》,在婚礼上演述《布桑该》,在泼水节活动中演述《巴塔麻嘎“贺掌”》,等等。章哈根据仪式场合与听众的喜好反馈,可以灵活地选择不同的篇章组合演述。除了这几篇外,史诗的其他部分其功能性较弱,对现实生活的关切相对较少。

相对来说,《巴塔麻嘎捧尚罗》演述是一种口头传统的表演,从口头表演理论切入观察比较合适。口头表演理论关注史诗演述的六个方面:一是特定的民俗表演事件,二是交流的实际发生过程和文本的动态而复杂的形成过程,三是演述者、有听众与参与者之间的互动交流,四是表演的即时性和创造性,五是在特定的场域。[16]傣族史诗的传承语境大概分为两类:赕佛活动和世俗活动。首先,傣族村民有抄献贝叶经的传统习俗,这些经卷就保存在佛寺内。每年关门节后,村民集中赕佛,这也是做功德和抄献贝叶经的高峰时期。当有人献上新抄的经书,“波占”(领经人)会当着众人席地而坐吟诵一部分,以示达成抄献者所求的愿望。如果没有人献新经,也可以拿出藏经阁中旧有的贝叶经。波占的吟诵是手持文本的复诵,整体氛围是庄严肃穆的,也可以说是神圣的叙事。另外一种就是史诗歌手章哈在家庭、社区活动中的口头演述。章哈的史诗演述与波占吟诵不同,他们必须完全脱稿。在演述过程中,听众的反馈非常重要,歌手会根据现场情况增加、减少或者更改曲目。章哈的演述常常含有即兴创作的部分,或赞美主家和客人,或赞颂家乡社会等等。因此,能力不一的章哈演述出来的史诗内容就不尽相同,能形成篇幅长短不同的口述文本。

波占和章哈之间的身份也有着重合和交错,这就涉及另外一个群体“康朗”,他们是还俗的僧人。回到世俗生活后,大部分康朗转变成了波占身份,承担为村民主持仪式和辅助僧人诵经的工作。除此之外,他们也为民众抄写和吟诵贝叶经。康朗不仅是僧界与世俗民众之间的沟通桥梁,也是傣族的知识分子,是傣族诗歌的“书写型传承人”,有的康朗本身就是优秀的章哈歌手。由于熟练掌握傣文,熟悉贝叶经的文本模式,他们可以民众喜爱的故事按照贝叶经的模式创编成韵文诗本,可供章哈们传唱,或自创自唱;傣族的一些叙事长诗如《葫芦信》就出自这些民间文人之手。因此说,波占、康朗和章哈都是傣族史诗的重要传承人。

图4 章哈岩拉和笛师岩温烘在演述《巴塔麻嘎捧尚罗》

壮族与傣族的史诗传承人也具有相似性。一方面,与宗教信仰相关的人员即壮族的布麽,傣族的波占在特定的宗教信仰活动中演述和传承史诗;另一方面,民间歌手也在一些传统活动中演述和传承史诗。相对来说,壮族布麽对布洛陀经诗传承的作用更大,而傣族的章哈已经职业化,他们对傣族史诗传承具有重要的作用。

五、结语

综上所述,壮族与傣族创作和流传的创世史诗以《布洛陀经诗》和《巴塔麻嘎捧尚罗》为代表,《布洛陀经诗》堪称壮族社会的百科全书,涉及神话、传说、宗教、艺术、习俗等方面,并在现实生活中发挥着重要的社会功能;《巴塔麻嘎捧尚罗》也是傣族诗歌的集大成者,内容从开天辟地,众天神诞生,人类与万物毁灭又复生多次更迭,年月日的划分,谷物的起源,到部落首领桑木底创造生产工具,氏族首领带领民众迁徙等等,展现了傣族丰富的历史文化。一方面,壮族和傣族分别受到不同的异文化影响,前者受到中原文化的熏陶,后者受到贝叶文化的浸染,因此两个民族的创世史诗形成了不同的风格,具有不同的叙事框架;另一方面,壮、傣同属稻作民族,又同操壮傣语支,两部史诗之间必然有许多相似的母题,特别是泥巴(污垢)、稻谷、水、牛等母题,都反映了共同的稻作文化底蕴。

两部史诗都从口头传统完成了“经典化”,《布洛陀经诗》是麽经,《巴塔麻嘎捧尚罗》是贝叶经。前者的演述是麽文化的神圣叙事,通过布麽的仪式演述得以传承,每一章的内容都可独立成篇,对应着现实生活中的某个或多个麽仪;后者的演述是一种语言的表演,在赕佛或世俗的活动中吟诵贝叶经,或者在家庭社区中演述长诗,演述者与听众之间的互动交流就是文化传承的过程。由此说,两者都是活态传承的史诗。

作者简介:屈永仙(1983~),女,傣族,云南德宏人,中国社科院民族文学研究所副研究员,博士,中国社会科学院“登峰战略”优势学科建设项目“中国史诗学”团队成员,主要研究南方民族文学。;

基金项目:中国社会科学院“登峰战略”优势学科建设项目“中国史诗学”;

本文原载《百色学院学报》2021年第4期。文中注释从略,请参见原刊。

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。