[朝戈金]口头文学之“口头性”论析——从钟敬文主编《民间文学概论》出发

中国民族文学网 发布日期:2023-12-06 作者:朝戈金

内容提要 钟敬文在其主编的《民间文学概论》中有关民间文学集体性、口头性、变异性和传承性四大特征的系统阐述,为中国口头文学研究提供了一个重要的基础框架,也为中国读书界正确理解口头文学的主要特征勾画出了基本轮廓。回溯和总结钟敬文有关“口头性”这一概念的提出和理论生发,一方面需要立足于中国自身学术传统的演成和发展,另一方面亦需要与国际口头文学研究的话语实践相融通。通过重新清理钟敬文的相关学述遗产,同时勾连半个多世纪以来中外学术对话的主要路径,口头性的讨论依然具有继续深拓的理论和方法论空间,亦有助于全面理解中国口头文学研究之于民间文艺学学科建设的史路历程和发展走向,从而在当前中国文学研究整体格局中进一步厘清民间文学学科地位,促进中华优秀传统文化的传承发展。

关键词 口头文学;民间文学;口头性;口头理论;钟敬文

民间口头传承的文学历史极为悠久,人类有语言的地方就有口头文学[1]。将口头文学作为学术研究对象建立相应学科,人们一般认可是从德国的格林兄弟(Grimm Brothers,19世纪上半叶)开始的。那些较早投身口头文学搜集和初步研究的学者,从格林兄弟到拉德洛夫(Vasily Vasilievich Radloff, 1837-1918),起初并没有特别在意口头文学与书面文学之间的差异,他们更关心口头文学的记录和发表,进而将这些来自民间的搜集成果视同于书面作品。在中国,以五四歌谣运动为发端,学界开始了对民间歌谣故事的研究工作,出现了不少成果,其中顾颉刚对孟姜女故事的典范性研究广受推崇。不过对民间文艺学学科建设的整体性思考,则要到钟敬文的《民间文艺学的建设》[2]一文,才算是出现了经营学科的自觉意识。

就钟敬文的学述及其有关民间文学特征的系统思考而论,从《民间文艺学的建设》(1935年),经《民间文学》(教材稿本,1948年),再到《民间文学概论》(1980年,以下简称《概论》),中国的口头文学研究,从自身的文化传统,以及欧美、日本、苏联等的相关著述中,获得了多方面的养分,形成了有特色的口头文学理论体系,《概论》则是该体系的集大成者。关于《概论》在民间文艺学学术史上的地位和作用的讨论,学人所做多有,故不赘述。在笔者看来,《概论》所总结的口头文学之集体性、口头性、变异性和传承性(以下简称“四大特征”) [3],立意高,概括准,影响大,形成脉络清楚且有中国文化特色。其中“口头性”概念是统领该理论体系的精魂所在,也是口头文学的根基性概念,应当置于文学学科的整体格局中,对照国际学界的晚近发展走势,进行深入阐释。

一 “口头性”与“四大特征”之演成

《概论》中关于口头文学“四大特征”的概括,经历了颇值得探究的种种变化。对这一历程做简要回顾,对于我们更好地理解其确立过程和背后的种种拿捏和考量,十分必要。

钟敬文《民间文艺学的建设》一文于1935年写就于日本,次年1月在《艺风》第4卷第1期刊出。钟敬文在该文中将口头文学的“比较重要的特点”,总结为四条,即口传性、集团性、类同性和素朴性[4]。他说“民间文艺,是纯粹地以流动的语言为媒介的文艺,就是所谓‘口传的文艺’” [5]。这就与“文人的文艺”或曰“书本的文艺”不同。不过他认为口传和书本虽然不同,但两者又是有联系的,“语言和文字,都是表现人类思想和情感的记号,二者原是一件东西的两面。但是,在若干点上,两者却不免有某种程度的距离”[6]。也就是说,按照钟敬文的看法,口传性(orality,或叫口头性)并不是书写性(literacy)的对立物,只是彼此不同而已。关于口头文学的集团性,作者阐释说,也要纳入由民众集体口头创作这个维度去理解,所以集体性和口头性是互为表里的。钟敬文强调,有人简单地认为民间文艺的制作“彻头彻尾地是集团的创作品”[7],但这个论断仍需要稍加修正,因为有时是集团中的某个成员制作了“胚子”,又经过集团众人的修改和锤炼,才成为“较完整的作品”[8]。所以,所谓的集团性,也可以理解为是群体与个体通过口头创作、传播和接受,以特定方式“合作”共同参与制作的机制。关于类同性,作者解释说,民间文艺作品,不管是神话童话,还是民谣俚谚,在同时或异时,同地或异地,往往存在与其相同或相近的作品,甚至在时代相隔千年之久、地域相隔数千里之遥,都存在这种情况。这大抵是物质生活和文化生活相近所导致的[9]。言及素朴性,作者给出的解释是,民间文艺的素朴,表现在“外表”和“内容”两个方面,情节简略,形式单纯,修辞质朴。这种素朴并不是拙劣,反而是“可钦佩的才能”。简而言之,这种素朴性与民众内在精神生活形态和外在物质生活形态有关系,也与作者基本上不是“以创作为职业”的情况有关[10]。

在20世纪40年代末,钟敬文在香港写就并投入教学的教材稿本《民间文学》[11],继承并发展了《民间文艺学的建设》一文所概括的民间文学特征,形成了五条特征的总结,其中集团性和口头性与十几年前的提法一样。在讨论民间文艺的“集团性”时,举出了莫尔顿(R. G. Monton)、朗(Andrew Lang)和日本学者北原白秋、儿山侣、芦田正吉氏,以及中国学者王显恩、顾颉刚等的意见,但所强调的还是民间文艺学的创作没有具体的个人作者这一点[12]。说到口头性,则指民间文艺的“口头创作、口头加工、口头传播和口头保存的性质”[13]。第三条是说民间文艺“因时间、地域而变化”[14],钟敬文还特别举出“月子弯弯”分别出现在宋人京本通俗小说、明人王世贞《艺苑卮言》和清梁绍壬《两般秋雨庵随笔》中的彼此略有语词出入的记载,说明因时间的变迁而出现变化的情况。这一条后来演变为《概论》中的“变异性”了。第四条是“以广大民众做读者(正确一些说是听者)”[15],这一条强调了口头文学是由广大受众共同参与接受而完成的情况,这就与书面文学由单个读者阅读的情况不同。第五条是“依一般的反复而感兴味”[16],指出民间文艺总是要反复吟诵和讲述的情况。这一条与后来《概论》中的“传承性”有某种联系。这五条特征的形成及其思想渊源,显示出中国学者在建设民间文艺学学科时所具有的胸襟和眼光,以及结合中国自身文学传统对外来思想的取精用弘的自信姿态[17]。

经过前面的简要勾勒,我们大致可知1980年面世的《概论》中“民间文学的基本特征”部分关于民间文学的四大特征——集体性、口头性、变异性、传承性的形成和发展轨辙。当然,《概论》在基本立场、表述策略和强调重点等方面,与前在的著述之间有非常明显的差别,这些差别直接反映了从20世纪50年代到70年代大约30年间中国政治文化生活所发生的很大变化。这一时期的中国民间文艺学界,广泛深入地学习和借鉴了苏联政治理论和文艺学理论,从而努力为中国民间文艺学学科争取生存空间和铺平发展道路。概括地说,当时的中国民间文艺学学科,力求在政治上符合意识形态要求,在专业上具有不可替代的特质,在未来社会文化建设中有其生存和发展空间。中国民间文艺学学者,尤其是他们中对学科的命运和道路最为关切的学者如钟敬文,为学科的命运殚精竭虑,显示了极为难得的在面对复杂局面时处处为学科命运着想的心理轨辙。

本文不拟全面讨论钟敬文在《概论》中关于民间文学基本特征方面的整体思考,而是想结合其中的核心概念“口头性”来展开论述,因为笔者认同钟敬文的意见,即“特别值得注意的是集体性与口头性这两个特征,对民间文学创作与流传起着主导的支配作用。变异性与传承性这两个特征,也都是从集体性、口头性作用于民间文学创作和流传过程中显示出来的。民间文学的变异性与传承性特征反过来又印证了集体性、口头性的重要意义”[18]。

关于“口头性”,《概论》指出:“口头性是民间文学显著的特征之一。在文艺学中常常把区别于作家书面文学的民间文学称作‘人民口头创作’或‘口传文学’,就因为它有口头性这个明显的特征。凡是在民间通过口头进行创作并传播的作品,都具有这个特征。”[19]“民间文学是存在于人民口耳之间的活动着的文学。” [20] 但口头性并不是民间文学所独具的特征,因为其他社会阶层也有一定的“口头创作”,要注意从民间文学中剔除那些非人民的乃至反人民的口头创作[21]。这里,在口头性之上,附加了一个阶级性维度(劳动人民),只有既是口头的又是人民的创作,才能被看做是民间文学。口头文学是口头创作的,也是口头传播的,往往传播范围异常广泛,时间异常悠久。口头文学主要为民众保有和使用,这既有社会的、阶级的根源(被压迫阶级被剥夺了使用文字的权利),也有口头语言本身的存在和发展的因素,也就是“口头语言表达的优越性” [22]。

广大民众中口头传承的文学现象,天然地具有多方面的“人民性”特质,这就为论证口头文学在政治上的合法性和合理性提供了便利。于是,我们就看到了这样的表述:民间文学是“直接扎根在劳动人民生活土壤中的文学。它紧密地伴随着劳动人民生活的各个方面,充分地反映了现实,直接地表达了人民的思想、愿望。它的艺术形式不仅受到广大群众的喜爱,而且更为他们所掌握、所运用。它从内容到形式处处展现了劳动人民的艺术趣味和美学理想” [23]。随后钟敬文警告说,也不能滥用阶级斗争学说,因为这很容易推论说,一旦广大民众掌握了文字,民间文学就会消亡。而且,“重要的民俗,在一个民族里具有广泛的共同性,它不仅限于哪一个阶级”[24]。从语言层面说,只要有口头语言的地方,就有口头创作,并不是因为无文字可用而不得已采取的创作方式。“口头语言的存在,才是决定口头性存在的基本原因” [25]。所以文学中的口头性问题,并不是权宜之计,不是文学发展的“初级阶段”,一旦跨越了这个阶段,就会将其兼容和吞并在更高层级的文学中,而是“只要人类一天不离开活的口语,人民的口头文学创作就一天也不会停止”[26]。这些富有时代特色的论见并不落人后。

有个插曲需要提及,在《概论》面世6年后出版的中国大百科全书“民间文学”词条中,钟敬文再度对“四大特征”的排序做出了调整,排列顺序是:口头性、集体性、变异性、传承性[27]。从表面上看,这似乎是对其《民间文艺学的建设》中框架安排的某种“回归”,甚或是对过于强调“政治挂帅”风气的一种“拨乱反正”,不过这样去理解事情可能流于肤浅了。笔者更倾向于认为,钟敬文感到有必要调整学科的姿态和重心,因为社会文化语境发生了变化。作为口头文学的学科规划者,钟敬文的这“四大特征”其实体现了他本人对学科体系的全面思考。进一步解说的话,集体性对应的是口头文学的生产主体,口头性对应的是文学生产所用媒介,变异性和传承性对应的是口头文学的生产和传播形态规律。总之,钟敬文关于民间文学学科建设的系统性思考,在时间上跨越了差不多半个世纪,其中的主导性概念是口头性和集体性问题。如前所述,在口头性和集体性孰先孰后问题上的踟蹰和拿捏,说明在钟敬文看来这是涉及学科以什么为引领的关键问题,也就是说,在变化着的政治学术语境中,关涉政治上立得住重要还是学理上更通顺重要的问题。总之,《概论》中关于口头文学之口头性的概括,是中国民间文艺学界在这个核心概念上的代表性表述——不仅得到广泛认可,而且产生了很大的影响。

二 国际口头文学研究与“口头性”之拓展

口头文学研究从一开始就以学科互涉的面貌出现。语言学家、民俗学家、人类学家、文学家等纷纷从各自的学科兴趣出发,为口头文学的搜集和研究贡献了聪明才智,留下了宝贵资料。德国的格林兄弟以《儿童与家庭故事集》试图留住真正的日耳曼民族精神,苏格兰诗人麦克佛森(James Macpherson)以托伪的苏格兰古代诗歌《莪相作品集》深刻影响了欧洲浪漫主义的文学风貌,芬兰的伦洛特(Elias Lonnrot)通过将民间的诗歌编缀成大型史诗《卡勒瓦拉》,为芬兰民族的文化认同提供了一个伟大的精神样本。他们日后分别遭到非议乃至诟病,但他们当时却是以各不相同的方式引发了读书界对口头文学的兴趣,乃至影响了一时的文学思潮。百年之后有学者批评这些是“伪民俗”[28],被作为旗帜高举着的“民间”和“口头”似乎也就成了伪民间和伪口头。是否应该这样认定,窃以为需要根据当时的具体社会历史状况和思想认识来判断。随时事推移认识深化,学界对口头传统从讲“利用”到讲“尊重”,从俯视到平视,新的学术局面开始出现了。

韦特(Thérèse de Vet)在一篇题为《帕里在巴黎:结构主义,历史语言学和口头理论》(2005年)的论文中说:“在人文学科中对口头性的研究——与研究书面文本相颉颃——是围绕着20世纪30年代古典学者帕里(Milman Parry)的思想而明晰起来的。他和他的追随者和学生洛德(Albert B. Lord)在荷马诗歌中重新发现了口头性的痕迹——这是一种此前被认为只存在于‘原始人’中而在西方已经灭绝了的文本传播模式。”[29]在这篇论文中,韦特指出20世纪20年代后期帕里在巴黎时如何深受语言学家梅耶(Antoine Meillet)、语言学和口头诗歌学者穆尔库(Matthias Murko)以及人类学家列维-布留尔(Lucien Lévy-Bruhl)等人的深刻影响,从而萌生了新的学理性思考。按照韦特的说法,“帕里—洛德理论”(Parry—Lord Theory)的主要养分是结构主义、历史语言学或语文学,以及从19世纪后期到20世纪前期获得很大发展的关于人类心智演化的研究(人类学)。在古典学训练之上,手里又增添了新的武器,帕里就成为从古典学阵营中走出来最终借用了人类学和语言学的方法一举打破古典学之陈规的叛逆者。从帕里和洛德开始,研究口头诗歌的方法被大大精细化了,又因为确认了作为欧洲文学滥觞的荷马史诗是口头传统的产物,就大大提升了口头文学的地位和影响。

“帕里—洛德理论”又被学界称作“口头程式理论”(oral formulaic theory),通过将口头演述的诗歌切分为不同层级的结构性单元——程式、典型场景和故事范型,再通过精心设计的田野工作模型,探查歌手的记忆和演述故事的心理活动和规律,特别出色地解决了现场创编时歌手的演述策略问题:他如何调用储备在头脑中的经过千锤百炼的现成单元和模式,从而流畅地演述故事,同时论证了大型叙事的口头歌手从来不是靠背诵来完成演述的事实[30]。于是,口头性并不必然地与简单、粗鄙、重复、短小、平庸等属性发生关联的见解,就越来越为人们所接受。特别是将口头性与伟大的语言艺术的典范荷马史诗联系起来的学术工作,无可辩驳地证明,伟大的语言艺术作品是完全可以不借助文字而被创作出来并长久流传于民众中间的。再进一步,帕里和洛德通过在南斯拉夫的田野作业认定他们接触过的史诗歌手中最杰出的是梅杰多维奇(Avdo Medjedović),“他是我们南斯拉夫的荷马”[31],进而通过类比的方法完成“以今证古”的工作,这就在古典学和当代口头文学研究之间搭接起了对话的桥梁:“我们知道,南斯拉夫英雄史诗的句法是口头的,也是传统的,希腊英雄史诗的句法,也同样具有南斯拉夫史诗中那些由传统和口头本质规定了的种种特征,例如我们在这些篇幅中已经看到的完整诗行的程式特征,因而希腊英雄史诗也必定是口头的和传统的。”[32]

因为结合了古典学和当代口头文学研究,帕里和洛德的史诗研究就让古典学焕发了新的生命力,同时给当代口头传统研究注入了经典研究的厚重感和权威感。新的学术方向难得地得到传统人文学界的青睐,一个有力的证据就是1967年哈佛大学成立了民俗学和神话学学位委员会。多尔逊(Richard Dorson)说:“哈佛大学民俗学专业,成为全美第一个民俗学和神话学专业,它的发展缘于斯拉夫语言文学系的阿尔伯特·洛德,他对于南斯拉夫口头史诗有强烈的研究兴趣。”[33]

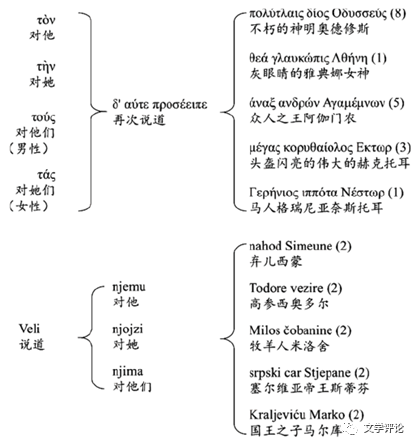

简而言之,在口头程式理论的旗手看来,口头性不是一个空洞的标签,或印象式的观感,而是有实在线索可以追踪、有具体的证据可以把握的特质,“荷马的构思和创作是在自然的、线性的单元中展开,具有程式化的性质和并置结构的特征,也就是说,他是遵循着传统所赋予的风格来创作他的史诗的”[34]。具体说来,口头性体现为,“因语速的要求,口头诗歌的创作必须首先依照一种添加风格(adding style)来展开。歌手没有时间去从容不迫地构思精致的平衡和对比:他必须以这样的方式来遣词造句,亦即这样的方式给予他更大的自由度,使他能在故事或诗行需要之际安排句子顺序,或将句子抻长”[35]。这个方式如图1所示,就是运用程式化表达,“因为没有书写的力助,诗人只有在他掌握了程式句法的前提下才能去作诗,而程式句法将为它提供现成的诗句,并且只需诗人稍加调动,它们自身就会连接为一个持续不断的模子,任由诗人来填充他的诗行,造出他的句子”[36]。

图1 帕里针对荷马史诗与南斯拉夫史诗中的程式化诗行而开展的比较研究例证[37]

在口头文学研究领域,20世纪60年代是不同寻常的年代,有几个重要事件在学术史中值得记录。第一,1960年,哈佛大学出版社出版了洛德的《故事的歌手》,这是堪称口头程式理论“圣经”的重要著作。该书随后多次再版,对古典学、口头传统、民俗学、文化人类学等领域产生了长久的影响。第二,从1962到1963两年间,传播学家麦克卢汉(Marshall McLuhan)、结构主义人类学家列维-斯特劳斯(Levi-Strauss)、社会人类学家古迪(Jack Goody)、古典学家哈夫洛克(Eric Havelock)等人都不约而同地刊布著述,讨论“口承”与“书写”在人类认知上的作用问题,史称“大分野”辩论[38]。第三,从1963年开始,几位史诗研究大家在伦敦大学玛丽皇后学院聚会并倡议开办“伦敦史诗讲习班”(London Seminar on Epic),直到1972年方落下帷幕,其间举办了31场讲座,广泛讨论了全球史诗问题。这三个事件都与文学的口头性有密切关系。第一个事件如前述,开创了系统性文学口头性研究的范式;第二个事件深化了学界对“口头性”的全面理解,并催生了作为学科互涉领域的口头传统(oral tradition)的出现;第三个事件广泛波及文学、古典学和区域文化研究等,为史诗研究从古典学转向全球活形态史诗的综合研究,进而大幅度深化对文学口头性的认识,做了必要的铺垫。

作为媒介环境学(Media Ecology)“多伦多传播学派”(Toronto School of Communication)的后期代表,翁(Walter Ong)以其三部学术著作《语词的在场》(The Presence of the Word,1967年)、《修辞、罗曼司与技术》(Rhetoric, Romance, and Technology,1971年)和《语词诸界面》(Interfaces of the Word,1977年)赢得广泛声誉。这些著作追溯了书写、印刷和电子技术对语词的技术改造带来的意识的异化和重构,以及这些重构对口头传统和文学形式以及更广泛领域的影响。不过,中国读者还是更熟悉翁的《口语文化与书面文化:语词的技术化》(Orality and Literacy: The Technologizing of the Word,首版于1982年)[39]。该著将口头性问题推上一个新高度。翁对口头性的思考,主要体现在几个方面:他接续并细化了帕里的某些创见,进而沿着文学之口头性的方向,结合媒介环境学以及心理动力学的理念,推出新鲜论见,他总结了口头传统和口语文化的九大特征,如“聚合的而不是分析的”,“带有对抗色彩的”等[40],接着讨论了语音的性质,认为视觉起分离作用,而听觉起结合作用,视觉使人处于观察对象之外,而声音却汹涌地进入人的身体,所以声觉是一体化的感知[41]。讲话使人紧密结合成群体,阅读则使人彼此分离。在笔者看来,翁对受教育人的概念世界与文盲的概念世界之间异同的讨论,使得问题进一步深化了:口头创编的文学和文字书写的文学之间的错综关系,还远没有得到稍稍深入的阐释。翁从媒介学角度肯定了帕里们在口头性研究方面的重大意义:“口语文化向书面文化的变迁表现在许多样式的语言艺术中:抒情诗、叙事诗、描绘性话语、讲演(纯口语的讲演、经过文字组织的讲演直到电视风格的公共讲演)、戏剧、哲学著作、科学著作、历史记述、传记等。在所有这些文体中,研究得最为透彻的变迁是叙事诗里口语文化向书面文化的变迁。看看这方面的一些研究大有裨益,能够为我们研究口语文化和书面文化提供一些洞见。” [42]

同样是在北美,在“言语民族志”(ethnography of speech)这个以人类学方法为主的大旗的引领下,结合语言学理论和方法,出现了民族志诗学(ethnopoetics)学派,他们以“回到声音”为旗帜,将口头性与声音符号进行了颇具开创意义的对接,掀起了如何理解和翻译本土诗歌的浪潮。正如图2所示,由泰德洛克(Dennis Tedlock)和罗森伯格(Jerome Rothenberg)主编的该学派旗舰刊物《黄金时代:民族志诗学》(1970—1980)上刊布的各种实验性成果,从翻译诗歌的方法到声音的符号记音,都彻头彻尾体现了先锋性和探索性特点。杨利慧总结说:“其主要的学术追求,不仅仅是为了分析和阐释口头文本,而且也在于使它们能够经由文字的转写和翻译之后仍然能直接展示和把握口头表演的艺术性,即在书面写定的口头文本中完整地再现文本所具有的表演特性。”[43]民族志诗学在格外关注文学语言的声音特质方面为口头性的研究做出了很有价值的探索。在质疑乃至解构西方语文中的诗歌观念方面,在反对笔墨中心主义的偏见方面,也发挥了不小的作用。不过,用视觉符号来呈现声音信号,其内在的局限性是无法彻底克服的。不借助想象力、过往参与演述活动的直接经验以及专门的学习,正确地解读这些复杂符号就无从说起。多媒体技术的快速发展和便捷利用,实际上撼动了民族志诗学在技术层面的尝试。不过,在如此专注于文学语言的口头性特质方面,民族志诗学不仅是独树一帜的,而且为我们留下了丰厚的遗产。

图2 《马扎卡梅》(Mazacame)的文本呈现

来自普埃布拉山脉的三则故事(Three Tales from the Sierra de Puebla)之一。泰罗(Francisco Ortigosa Tello)演述,克纳布(Tim Knab)译:Alcheringa: Ethnopoetics,Vol.4, No.2 (1980), p.4。

与民族志诗学之间具有某种呼应关系的,当属以鲍曼(Richard Bauman)等人为旗手的演述理论(performance theory,又有译作“表演理论”“展演理论”等)一派。他们将口头性朝向公共性、演述性、交流性、过程性方向大大地推进了一步,进而有力地校正了从文学学立场出发过分重视文学文本的一贯倾向。鉴于已有同行对其有较全面的介绍,在此不复赘述[44]。总之,口头程式理论、媒介环境学、言语民族志这几个学派,在国际人文学界产生了持久影响,不过积极跟进和回应的学者,却大多来自民俗学和人类学界,对主要以书面文学为研究对象的文学圈子,影响就差强人意。

三 口头传统研究的深化与“口头理论”的体系建设

1986年,弗里(John Miles Foley)在美国密苏里大学创办了学术刊物《口头传统》(半年刊),同时创建了口头传统研究中心(Center for Studies in Oral Tradition),标志着国际性口头传统研究有了专门的学术阵地和专门的研究机构。口头性问题的讨论是该刊从创刊以来的核心话题。弗里从担任主编直到他2012年辞世,一直大力推动对文学之口头性的研究,同时利用该刊物的编委会和口头传统研究中心这一平台,广泛联系国际上相关领域的学者,推进口头传统的跨学科对话和交流。弗里在密苏里大学开办了洛德讲座系列,编辑了三个书系:“阿尔伯特·洛德口头传统研究书系”“演述与文本中的音声书系”和“口承与书写诗学书系”,推出系列著作20多种。再加上刊物每年两期(个别年份一期)的发稿量,主要从文学视域出发的口头传统研究,迄今已经积累了极为可观的成果。芬尼根(Ruth Finnegan)曾写到:“《口头传统》刊物的在线电子网页已经吸引了世界上216个国家的超过2万名读者。”[45]顺便说,该刊物曾出版了中国口头传统专辑,推动中国口头传统研究与国际学界展开有益的对话,也体现了主编的胸襟。作为《口头传统》学刊的继任主持人,哈佛大学的埃尔默(David F. Elmer)在其怀念弗里的文章中概括说,“就将口头传统建设成一个清晰和连贯的领域而言,恐无人出其右”[46],这个评论恐怕无人反驳。

如果就文学之口头性问题的发展做个非常粗略的梳理,则可以尝试性地说,以雅各布森(Roman Jakobson)为主要代表的俄国形式主义和布拉格语言学小组所推进的符号学诗学为开端,经普罗普(Vladimir Propp)的故事形态学添加思想材料,形成口头文学的形式主义一派,口头程式理论也部分地属于该方向。他们的共同特点之一是试图将研究对象分解为构造单元,并通过切分各要素及描述它们彼此相互作用的关系,来揭示文学的口头性特征。媒介环境学和人类学的携手,再加上部分地从语言学获得启迪和灵感,就让学界看到从民族志诗学到演述理论的形成,也就是“言语民族志”一派,他们更关注和擅长解析演述过程中诸要素如何协同制造和传递意义。不过,要想通过思想脉络来梳理口头传统(口头性)研究的诸流派及其彼此关系,恐怕劳而无功,因为他们各自的思想渊源都不单一,只是在口头性研究这个维度上彼此交织,所以无从划分出流派来。更恰当的做法是把它们看做是“星系”,众星闪烁,彼此之间有引力关系,却又各自按自己的轨道运行。

立足文学领域,主要从口头程式理论出发,广泛吸纳相邻领域的成果,将口头传统研究熔铸为“口头理论”(oral theories)并得到学界认可和推崇,弗里居功至伟。阿莫迪欧(Mark C. Amodio)为其编辑的纪念文集《约翰·迈尔斯·弗里的口头世界:文本、传统及当代口头理论》撰写了“引言”,其副标题就是“从口头程式理论到当代口头理论的通道”,全面介绍了弗里将口头程式理论向前大大推进了一步的贡献[47]。对弗里的理论贡献进行全面介绍不是本文的任务,篇幅所限也无法完成,不过,若是究其大端,则可概述如下:弗里自己很重视他关于口头文学是“内在性艺术”(immanent art)的总结,进而围绕这个核心命题,建构了一系列术语,如“传统指涉性”(traditional referentiality)、“大词”(large word)和“整数”(integers)接受等。如果要通过他的代表性著作来简要勾画其思想的轨辙,则这几部书需要提及:《内在性艺术:传统口头史诗之从结构到意义》(Immanent Art: From Structure to Meaning in Traditional Oral Epic, 1991)、《演述中的故事歌手》(The Singer of Tales in Performance, 1995)和《怎样解读口头诗歌》(How to Read an Oral Poem,2002)。在这几种著述中,弗里对口头程式理论进行了很好的继承和很大的发展。概括地说,首先,弗里反对将口头性和书面性的规则做简单的二分法理解,他认为“口头传统的诗学与书面的诗学共享一些特征,而在另外一些特征上又彼此不同”[48]。其次,弗里专注于口头文学与书面文学之间的差异,进而通过解析口头文学的特异性来建构口头诗学的理论。就这一点而言,弗里其实全面进入了口头性问题。所以在弗里这里,口头文学的言说方式和意义呈现的方式就是首先需要深入辨析的。于是,口头文学的“非文本性”(untextuality)[49]就需要首先纳入考虑。因为与阅读文学作品不同,口头文学是在“演述场”(performance arena)发生并进行的,口头演述人所使用的语言风格属于在传统中形成的特殊“语域”(register),他当然同时是发挥“语词力”(word-power)的行家。程式由于被理解为不可切分的单元,也就被理解为不可切分的“整数”(integers)。为了便于现场创编,口头文学的整体风格必须立足“交流的经济性”(communicative economy)[50]。

诚如芬尼根所说,口头程式理论在相当长的时间内居于统领性地位,并且持续在北美和欧洲产生很大影响[51]。这也就意味着偏于形式主义的研究倾向在口头文学研究领域长期居于统领性地位。所以,阿莫迪欧说,只有个别学者如法国的雷诺阿(Alain Renoir)和美国的弗里在讨论口头文学的美学特征,这就显得比较另类。在弗里身上体现为从姚斯(Hans Robert Jauss)这里借鉴接受美学的理论来阐释口头文学的接受问题,从海默斯(Dell Hymns)这里借鉴语言交流过程中属性和规律的见地进而形成关于交流“通道”的说法,从泰德洛克(Dennis Tedlock)等人这里借鉴关于口头文学之音声属性的思考从而斥责捕捉活形态演述文本进而将其制成标本的粗暴做法等。当弗里将口头文学概括为一种“内在性艺术”,这里既有以传统为本的立场,以传统文化环境为知识参考框架的维度,也有以艺术力量为解析核心的创新,从而让口头文学研究回到文学领域中来,也就朝向克服百年来口头文学研究者高度偏爱形式主义的倾向。这种倾向,从欧洲发端,在欧洲获得极大的发展,进而在北美收获一批追随者。欧洲学者关于叙事法则的总结、故事母题索引的编纂、故事形态学的抽绎等,都可以看做是这种倾向的结果。当然,民间故事等叙事文类所具有的如钟敬文所总结的“类同性”属性,是引发这种学术兴趣的一个重要原因。

不过,文学的口头性不是一个简单的问题。首先,弗里反对粗暴地运用书写文化的法则解读口头文学现象,这体现在他强调研究者手里的用于研究的誊写文本是原本有生命的活的文学活动,“口头传统的演述被采集起来,这就是说,通过记录在纸上、声学媒介或视频媒介上,被人类学家或民俗学家捕捉并监禁在狩猎袋里”[52]。于是,鲜活的有生命的表演就被堂皇地经过被认可的方式——誊写、编辑、出版等,剥夺了生命,做成了化石。其次,他态度激进地提出,应当重新审视形成于传统书写文化中的经典。因为居于主导地位的书写文化(掌握印刷的出版商发挥了特殊的作用)在遴选、认定和宣传经典的过程中,大大挤压了口头杰作的存在空间。所以他说“典律与口头传说根本不能混为一谈。前者依赖于客体、静态及上架收藏空间;后者依赖于道路、表演及传统的联想性”[53]。

弗里意识到只有弘扬口头文学的文化意涵和美学品质,才能重新评定长期被低估的口头文学的意义和功能,于是他走出了其导师洛德的偏于结构主义的路数,大踏步走向“从结构到意义”的探索,这不仅需要勇气,尤其需要博采众长的胸襟和开创新局面的学科站位。用弗里自己的话说,“口头程式理论揭示了口头诗歌的结构,而‘内在性艺术’探寻该结构的意义。请注意我没有说该结构的意义是‘什么’而是说它是‘怎样’的”[54]。这样一来,从口头程式理论的口头和书写两歧遂分,到弗里将两者统合为一个谱系的“内在性艺术”的阐释,口头文学在过去这大约一个世纪的发展中,就完成了一个从分到合的旅程。原来学界只要讨论口头文学的文学性和诗学问题就从书面文学的法则出发的惯制(最典型的代表是关于荷马史诗文学性的研究),在一个更高的梯级上得到回归:联系着整个文学阵营(书面和口头)的一般法则,从口头性出发讨论口头文学的诗学问题的拓展,越来越得到学界的认可。可以说,从口头程式理论到口头理论的进阶,就不简单是技术层面的精细化进步,而是在整体文学观笼罩下,在充分尊重各自的文学生成和传播接受法则的基础上,将人类的语言艺术创作进行整体把握的新境界。这就让钟敬文关于口头和书面“原本是一件东西的两面”的深刻见地,得到来自远方的到位论证。

阿莫迪欧认为,帕里1928年发表的法文博士学位论文《荷马史诗中的传统特性修饰语:论荷马的语体风格问题》(L’Épithète Traditionnelle dans Homère: Essai sur un problème de style homérique),连同洛德1960年发表《故事的歌手》和弗里在1991年出版的《内在性艺术》,堪称口头文学研究领域最为重要的著述。其中弗里的“革命性”贡献在于,他揭示了口语艺术如何通过专门的渠道和专门的方式生成和传递意义[55]。这一论见证明,我们这里通过从帕里到洛德再到弗里的简要勾勒,描摹西方学界在口头性问题上的主要成就和特点,是有足够的代表性的。

需要在此提及的是,弗里1997年首次来中国,在内蒙古从事田野研究,其间在京拜访了钟敬文,在北京师范大学著名的小红楼钟宅洒满阳光的书房里,他俩就口头文学研究的诸多问题交谈了许久,笔者在场做口译。钟敬文对程式问题兴趣很高,他不仅随后在指导我的博士学位论文时鼓励探究“口头性”问题,还反思说“我们以往对‘口头性’的论述,偏重于它的外部联系,相对忽略它的内部联系”,还说尽管我们过去也有“陈言”“套语”的说法,但缺乏系统的理论概括[56]。这两位宗师分别是笔者的博士指导老师和博士后指导老师。在笔者随后的学术探索中,他们的思想以一种独特的方式被联系在一起。

结 语

在中国这个文字使用传统非常悠久、文献积累非常丰厚、作家诗人不可胜数的国度,只要多少关心一点中国文学传统的读书人,大多会有中国文学是以作家文学发展历程构成主流的一般印象。这就与书写历史不长的民族关于他们自己文学的印象和评价大相径庭。譬如,在有几百年文字使用历史的蒙古族文学中,所谓“三大高峰”公推《蒙古秘史》《江格尔》和《格斯尔》。后面两部史诗是长期活态传承的口头史诗,《蒙古秘史》则是13世纪上半叶书记官从部落耆老们口头陈述中记录下来的成吉思汗“黄金家族”的秘史[57],可以看做是有口头来源的文字作品。本民族的文学经典主要是口头文学这一点,对于蒙古族民众而言丝毫不会令他们感到不够硬气,这就像汉民族文学传统中汉赋唐诗宋词元曲明清传奇被看做是其文学的一个又一个高峰一样,他们只不过各自将自己文学传统的实际情况视为自然而然罢了。换句话说,在中国的文化人中多见看重和熟稔书写文化的人,连对民众的口头文学非常有感情的钟敬文也时时是立足书写看口头的。在《概论》中有这样的话:“民间文学和作家文学不同,它基本上是一种集体创作、集体流传的特殊的文学。它反映了人民的生活与愿望,集中了群众的智慧,融汇了人民的艺术才能,并为人民集体所承认和保存。”[58]口头文学是“特殊的文学”,需要通过寻常的、不特殊的文学(书面文学)来反衬,以彰显其“特殊性”。其实从这一段话里,是可以读出这一层隐含的意思的。因为主要是从书面文学的范式出发看待口头文学,于是在香港版的《民间文学》教材稿本中,人们就可以读到关于口头文学之美学问题、口头文学与文人文学之关系问题及与通俗文学之关系问题等的专章讨论。在后来的《概论》中表述虽不同,但以书面文学为基准进行口头文学研究的旨趣还是很明显的。这是《概论》的第一个特点。

《概论》“主要的任务是提出这门功课的一些重要问题和阐述相应的基础理论知识。它不是专门的研究著作,也不是发表个人见解的专业论文。因此,在这本教材里,提出的只是一些比较重要的问题,它所阐述的,相对地说也是比较稳定的知识”[59]。《概论》出版后产生了重要的影响,被民间文艺学领域奉为宝典,得到特殊的重视,于是出现了被施爱东概括为“概论思维”和“格式化”书写的现象[60],追随者纷纷仿照《概论》的模式和框架,编写出诸多各式各样的民间文学概论教材。这当然不是《概论》本身的问题,因为它对自己有清晰的设定和目标。可以说,《概论》成为中国民间文艺学的研究工作模版,这是其第二个特点。

《概论》是国际学术对话的结果,但这种对话因为种种客观条件的限制,是在某些局部展开的。国际上20世纪中叶以来的理论,就较少进入到概论的体系之中,其结果就是20世纪最后十几年和21世纪最初十几年中国民间文艺学界发展明显的若干领域,如故事学、史诗学、神话学等,都是立足《概论》所铺就的基础,但迈出了《概论》框架之外。此外,《概论》还是中国传统文学观念和意识在口头文学这个“特殊”领域的运用。这也体现在几个方面:第一,基本上很少创用和发展属于口头文学自己的概念和术语体系[61];第二,在田野研究方面所提供的指引比较有限,因为中国学术传统中相关经验积累比较有限;第三,经常轻车熟路地从文献资料中援引样例,这是传统人文学科都擅长的做法。《概论》是体现了中国人文传统而又与国际学界(主要是苏联)展开部分对话的产物。这是其第三个特点。

《概论》后来放弃了钟敬文在20世纪40年代末在香港居留时期提出的关于口头文学之美学维度的考虑,这是很可惜的。中国是世界上少数很早就开始记录口头文学的国家,又因为有极为发达的书面文学传统,以及在数量上长期占据压倒优势的不识字人口,在“言文互缘”方面,有太多资料和经验。随着城市的繁荣,介于上层和下层之间的书会才人大量涌现,通俗文学和曲艺获得很大发展,就在口头性与书面性之间建立了多方面的关联。所以中国传统文人可能多少有轻看民间文艺的心理,但不会将民间文艺当做异类来看。类似达尔马提亚(Dalmatia)文学传统中口头和书写彼此隔绝的情况[62]在中土传统中是找不到踪迹的。于是,从传统的诗话词话中获得启迪,用考究诗词小说的方法转而考究口头文学的审美特征,也应当说是能够平滑转移过来的。考虑到西方学术传统中长期偏重形式主义研究,忽略审美维度的研究,可以说我们的民间文艺学曾是着先鞭的。

与《概论》类似的著述,在国际上也少见。在框架和结构上比较相近的是韩国学者集体编纂的《口碑文学概论》。该著的提醒很有道理:“迄今为止,对文学的研究方法全部是以记录文学为对象发展而来的,所以将这种方法直接移植于口碑文学显然不合适。因此研究者必须要克服探索口碑文学的研究方法这一难关。虽然探索口碑文学的研究须以口碑文学具有的特殊性为基础,但从深层次地讲这种研究不能不说是对一般文学的一种崭新研究。”[63]就是说,以书面文学的方法研究口头文学难免方枘圆凿,不过契合口头文学特征的研究却会给整个文学研究界增添新的烛照。

西方口头文学研究的一百年,是巨匠和成果迭出的一百年。就与文学口头性相关的维度来看,从符号学角度(雅各布森)深化了对音声符号的认识,从程式和结构角度(帕里、洛德和普罗普等)深化了对口头叙事之构造的解析,从媒介角度(翁)深化了对传播和接受的理解,从内在性艺术的角度(弗里)拓展了对口头文学美学特质的把握,不一而足。偏于形式主义的口头程式理论,已经被统合在“口头理论”的大旗之下。与之相比,在若干专题研究上,中国同行的行进步伐是多少有点迟缓了。不过,多民族的中国拥有极为丰富多样的文学传统,有极为悠久的书写历史和极为活跃的活形态口头演述艺术,有浩如烟海的文献资料,还有在建设口头文学理论体系方面颇具雄心的同侪。一些立足于建设口头诗学的专题研究成果已经陆续面世,口头文学的体系化理论建设已现端倪[64]。当下,从口头性问题入手,校正长期以来盛行的以书面文学的研究法剖析口头文学的路数,强化口头文学的学科主体地位,有助于我们更好地继承和发展中华优秀文学传统。

(文中注释和参考文献从略,请见原刊)

文章来源:《文学评论》2023年第6期 微信公众号“文学评论”文学评论 2023-12-04

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。