[摘 要] 作为口头传统的民间叙事,其分析平台由具体到抽象可分为语言层、文学层、逻辑层。各个层级均可呈现为名词性与动词性成分的有机组合,同一则叙事文本在三个层级的呈现形式具有同位关系。这三个层级共同确立了一个限定性的规则系统。依据这些规则,在逻辑层生成的一个陈述句,可以在文学层派生出许多不同的情节;进而,这些情节又能在语言层派生出更多面貌殊异的叙事。明确了文本系统的名-动词性维度和三个层级之后,我们可从动词性、名词性、动词性与名词性双重标准这三种路径重审民间叙事。名词性成分在韵文叙事和散文叙事中呈现出明显的密度差异。

[关键词] 名词性;动词性;形态学;口头诗学;故事学;

一 背景:故事形态学和口头诗学

从共时性角度而言,20世纪的民间散体叙事研究以普罗普的《故事形态学》影响较大,相关术语包括共时、功能项、角色等;韵文叙事方面,口头诗学在共时视角下提取了丰富的程式单元,术语如程式、典型场景、故事范型、特性修饰语、传统指涉性等。随着20世纪90年代以来由文本到语境的范式转换,当下民间叙事研究的主流倾向有二:

一方面,注重语境对文本的不断重塑。从前以文本为重心、以提炼叙事规律为目标的民间叙事研究,再与特定的语境条件结合,阐释空间将更为宏阔。例如,口头诗学在提取了形式方面的分析单位之后,将文本还原回具体语境中观察每一次演述的变化限度;而母题、类型、功能项等故事学术语,被广泛应用于跨文化比较、民族志、媒介研究等领域,用以解剖人类思维的共通之处。

另一方面是取消文类壁垒。仍以口头诗学为例,该理论早期的关注核心是史诗的构造法则,在其产生之初就得到跨学科、跨门类的应用。当下对史诗的整体研究离不开故事学的关照,理论资源大都来自类型学、结构主义和形态学等。如口头程式理论提出的“故事范型”,如何理解它的基本成分和组合规则,就需要故事学的形态结构分析。

阿兰·邓迪斯指出:“19世纪的民俗学理论基本上持历时性的研究方法,并主要关注于对以往历史的重构;与之相反,20世纪的理论则倾向于共时性的角度且更多地引入了关于民俗的诸功能及形式的考察。俄国形式主义,以及所谓布拉格语言学派,还有关于民俗类型中的基本结构单元的研究,乃至口头程式理论都堪称是这一共同基本倾向的范例。”“口头程式理论与使普罗普声名鹊起的‘形态学’有着某些相同的理念,即一个结构性的空位是可以被某一相关的系列性填充物来填补上的。”[①]这道出了故事形态研究和口头程式理论的共通之处。

超越文类之别、韵散之隔已成民间叙事研究的主流。故事形态学和口头诗学实际都指向整个口头传统的创编、演述、流布的法则问题。本文就以故事形态学的术语体系为中心,以口头诗学为参照系,从构成叙事文本的名词性与动词性成分出发,尝试搭建一个通用的文本分析平台,融贯散体和韵文叙事,重新审视民间叙事的理论体系和概念范畴。

二 名词性与动词性

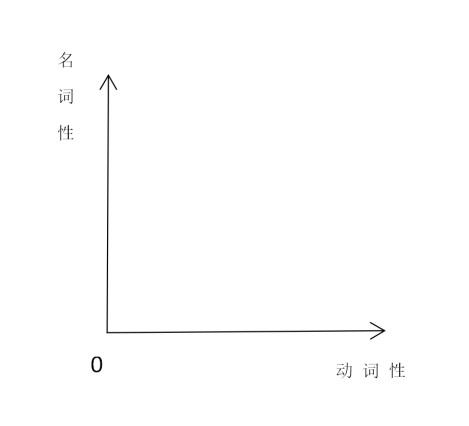

叙事是一个动态的立体系统,我们可以设立许多观察的维度,比如共时与历时,以及本文将着重阐发的名词性与动词性。名词性和动词性成分的有机组合构成叙事文本的二维系统,这两种维度的坐标轴彼此垂直(图1)。文本之间的关联发生在名词性和动词性两个方面,我们以此为标准整合文本,状如乱麻的材料就可以各归其类,然后研究者再根据目标问题设置分析条件。

图1 名-动词性二维系统

以各民族广泛传播的中国四大民间传说之“牛郎织女”叙事为例。在各种资料集中检索牛郎织女传说,“牛郎”“织女”“鹊桥”“七夕”“天仙配”当然是首要的关键词,往往被搜集整理者用作标题。然而,标题中完全不显示相关性的材料,也可能在叙说牛郎织女事:“喜鹊尾巴为什么没毛?”“牛为什么没有上牙?”但这些内容都不是构成牛郎织女传说的主要成分。还有很多材料的情节近似牛郎织女,却未出现上述名词,主人公、故事背景或传说性质也完全相异。如朝鲜族《牧童与仙女》,神奇的助手是小鹿,解释了朝鲜族养鹿的来历。有些材料似是而非,如《哈尼族为什么没有文字》《怒族没有文字的传说》也包含了窥浴、窃衣、成婚、分离等情节,只不过窥浴、窃衣行为双方不是夫妻,而是母子——仙凡婚配所生的小孩去寻母。情节的顺序自然也发生了很大改变。

如果放宽对“牛郎织女”传说的标准,材料的外围边界就会不断拓展,新的问题也随之而来。如果一则文本中与“标准本”相同的情节只有寥寥数语,它还可被视作“牛郎织女”吗?如果只有“窥浴”一项相同呢?若主人公是牛郎织女,情节却完全无关呢?如此一来,几乎每一册民间文学资料集中,都有不少文本包含一两处相关情节,或是模棱两可的人物设置。这还只是“牛郎织女”而已,扩展到四大传说,每一种都包含若干情节单元,假如严格扣紧角色身份,比如“白蛇”,那么,一条白蛇嫁给人类为妻,但是并无白蛇传中的其他经典情节(借伞、盗银、酒变、盗草、镇塔等),是否可称为“白蛇传说”?一条(男)蛇娶了人间女子,又该如何看待?一蛇面对三姐妹呢?若以情节为中心,蛇郎故事后半段常见的姐姐迫害妹妹的三叠式,还经常出现在“灰姑娘”故事里呢!据此,“四大传说”和“两兄弟”“狗耕田”“田螺女”“龙女”“灰姑娘”“蛇郎”“狼外婆”“百鸟衣”等多种叙事均可发生不同程度的勾连,甚至足以绘成十分庞杂的谱系了。况且,以上主题的叙事还有充沛多样的韵文形式呢。

引入名—动词性维度之后,重新审视此类关联性材料,我们可将其大致区别为两种情况。要么是人物相同或相近,都叫作牛郎织女;要么是行动相关,共享一个或多个情节单元。若讨论“窥浴—窃衣—成婚—分离—寻妻—重聚”这一连串情节的稳定性和自由度,就应汇集含有其上全部或部分情节的文本,不管它的主人公姓甚名谁。若是考察负载在“牛郎织女”这组人物之上的是什么动作,这样的人物设置通常用以展现何种故事,就需改换检索条件,纳入所有以“牛郎织女”为主人公的叙事,就连当代新编网络段子也应进入视野。

不仅散文如此,韵文叙事也可以纳入名-动词性维度中考察。以口头诗学的“传统指涉性”(traditional referentiality)为例,“传统指涉性,是说一个特定表达的字面意思与其在特定传统中实际传递的意义之间,对‘他者’而言往往有相当的距离,因其通常用来指涉另外一个意涵,但对于传统中的演述人及其受众而言则彼此心领神会。”[②]在笔者看来,“传统指涉性”的具体表达形式,一类是名词性的,如在南斯拉夫史诗中,短语“黑色布谷鸟”是某个已经失去了丈夫,或者即将失去丈夫的女性。只要冠以这个称呼,歌手就既调用了传统的含义,又强化了人物的整体特征。再如,史诗歌手冉皮勒经常使用一个三行的程式:“无边无际的白色荒原/没有人烟的白色戈壁/漫漫黄沙的沙湾”。它所蕴含的意义通常与下面三个场景中的一个有关:漫长旅程中的歇息地,一个发生战争的场所,或一个让英雄琢磨他下一步该做什么的安静地方。另一类是动词性的,传统指涉性赋予一些动作以特定含义,如“疗救英雄”“狱中哀号”均指引着特定的情节模式、叙事走向。“疗救英雄”从无失败,总能将英雄从濒临死亡的边缘救治过来,并使他立即恢复正常,保证叙事顺利进行。“狱中哀号”预示了英雄一旦从长期囚禁中被释放,就要成功地返回家乡,测试妻子对他的忠诚程度。在路途中他要经历严峻考验;而他的妻子(或未婚妻)则要抵御那些求婚者。歌手一旦开始演唱“狱中哀号”,上述情节就已潜藏在其中了。这种在动作与结果之间的稳固联系反复出现于整个史诗集群,其中隐含的意蕴都比它们的字面含义要复杂得多,歌手以此完成言近旨远的表达。[③]

下面我们将民间叙事的常用术语纳入这一系统的坐标中进行解读。由于这些概念工具分属叙事的不同层级,为表述清晰,有必要先对它们所在的层级进行说明。

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。